Русский фольклор представляет собой совокупность произведений устного народного творчества, наделенных глубоким идейным смыслом и характеризующихся высокохудожественными качествами. В процессе труда и повседневной жизни люди наблюдали за окружающим миром. Благодаря этому накапливался жизненный опыт - не только практический, но и нравственный. Простые наблюдения помогали понять сложные вещи.

Слово «фольклор» (folk-lore) (в переводе с английского на русский - «народная мудрость, знание»), обозначает различные проявления народной духовной культуры и включает в себя все поэтические и прозаические жанры, а также обычаи, обряды и традиции в сопровождении устного словесного художественного творчества.

ИСТОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ФОЛЬКЛОРА НА РУСИ

До возникновения на территории Древней Руси письменности и литературы, народный фольклор представлял собой единственный вид художественного творчества, своеобразный метод передачи народной памяти и опыта поколений, «зеркало души» русского народа, выражавшее его мировоззрение, моральные и духовные ценности.

В основу русского фольклора легли исторические события, традиции, обычаи, мифология и верования древних славянских племен, а также их исторических предшественников.

КРУПНЫЕ И МАЛЫЕ ЖАНРЫ РУССКОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Русский народный фольклор отличается уникальной самобытностью и многообразностью, яркими национальными особенностями культуры. Сказочные, былинные и малые жанры фольклора собирались на основе жизненного опыта русского народа. В этих простых и мудрых выражениях народного творчества собраны мысли о справедливости, отношениях к работе и людям, о героизме и самобытности.

Выделяют следующие жанры русского народного фольклора, наглядно иллюстрировавшие многогранные стороны жизни русского человека:

- Трудовые песни. Сопровождали какой-либо рабочий процесс (посев, вспашку поля, сенокос, сбор ягод или грибов), имели вид разнообразных выкриков, напевов, напутствий и веселых песенок с простым ритмом, незамысловатой мелодией и несложным текстом, которые помогали настроиться на рабочий лад, задавали ритм, сплачивали народ и духовно помогали выполнять тяжелый, порой непосильный крестьянский труд;

- Календарные обрядовые песни, заклички, заговоры, исполнявшиеся для привлечения удачи и благополучия, повышения плодородия, улучшения погодных условий, увеличения приплода домашнего скота;

- Свадебные. Песни, исполнявшиеся в день сватовства, прощания родителей с невестой, на передаче невесты в руки жениха и непосредственно на свадьбе;

- Устные прозаические произведения. Легенды, предания, былички, бывальщины, рассказывающие об исторических и эпических событиях, героями в которых выступают легендарные русские воители, князья или цари, а также описывающие какие-либо невиданные или необычные события, имевшие место в реальной жизни знакомого рассказчика, причем сам он не был их свидетелем и не принимал в них участие;

- Поэтический фольклор для детей (прибаутки, потешки, пестушки, дразнилки, загадки, считалки, дразнилки, небылицы и колыбельные песни). Исполнялись обычно в краткой стихотворной, шуточной форме, понятной и интересной для детского восприятия;

- Песенный или героический эпос (былины, исторические песни). Рассказывают о когда-то происшедших исторических событиях в виде песни, в них обычно прославлялись подвиги русских легендарных героев и богатырей, совершенных ими во благо Земли Русской и ее народа;

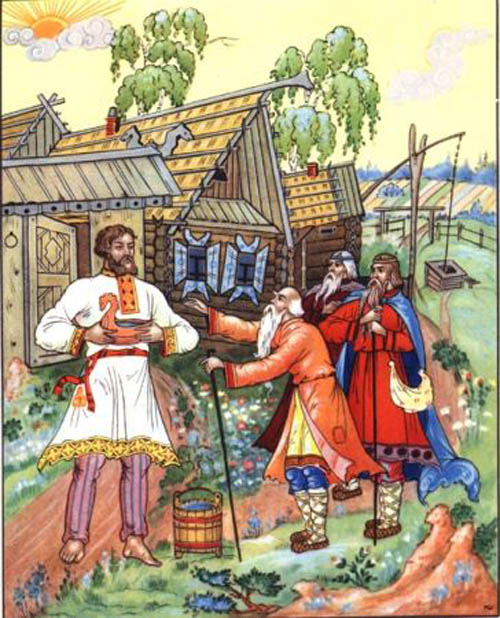

- Художественные сказки (бытовые, волшебные, про животных) представляют собой самый распространенный вид устного творчества, в котором народ рассказывал о вымышленных событиях и персонажах в интересной и доступной форме, таким образом, отображая свои понятия о добре и зле, жизни и смерти, бедности и богатстве, окружающей природе и её обитателях. Также к русскому художественному творчеству относят баллады, анекдоты, небылицы и частушки;

- Фольклорные театральные представления драматического характера (вертепы, раёк, балаганы и выступления скоморохов на ярмарках, праздниках и народных гуляниях).

Помимо крупных форм фольклора (песен, сказок, мифов и т. д.) в русском устном народном творчестве есть целый ряд малых фольклорных жанров или необрядовый фольклор:

· Загадки - вопросы с описанием предмета, живого существа или явления в образной форме (Два кольца, два конца, а посередине гвоздик);

· Скороговорки и чистоговорки - специальные фразы с повторяющимися звуками и сочетаниями звуков, с помощью которых вырабатывают дикцию;

· Пословицы - меткие назидательные высказывания в стихотворной форме ("На чужой каравай рот не разевай");

· Поговорки - краткие, отличающиеся меткостью, фразы, характеризующие окружающую действительность и людей ("Два сапога пара"); иногда это даже части пословиц;

· Считалки - их использовали и до сих пор используют дети во время игр, когда определяют роль каждого игрока;

· Заклички - призывы весны/лета/праздника в рифмованной форме;

· Потешки и пестушки, которые напевались в процессе игры матери или другого взрослого с маленьким ребёнком (ярчайший пример - игра "Ладушки" с потешкой "Ладушки-ладушки, где были...").

Также к малым фольклорным жанрам относятся колыбельные песни, непосредственно игры и прибаутки.

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ И БЫТ

Любой народный фольклор (и русский фольклор в этом плане не исключение) является сложным синтетическим искусством, в произведениях которого очень часто переплетаются между собой элементы словесного, музыкального и театрального творчества. Он имеет теснейшую связь с народным бытом, обрядами, традициями и обычаями. Вот именно поэтому первые ученые-фольклористы подходили к изучению этой темы очень широко и записывали не только различные произведения устного народного творчества, а еще и уделяя внимание различным этнографическим особенностям и реалиям обычной, повседневной жизни простого народа, его быту.

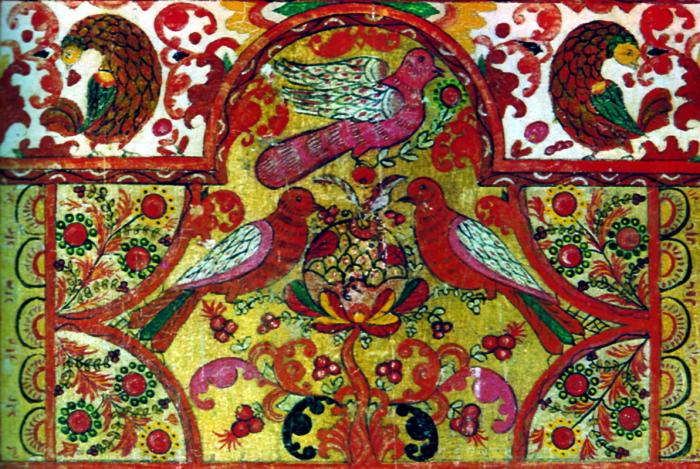

Картины народного быта, традиции и обряды, различные жизненные ситуации отображались в русских песнях, былинах, сказках и других произведениях устного народного творчества. В них рассказывается о внешнем виде традиционной русской избы с «петухом на коньке», с «косящатыми окнами», описывается её внутреннее убранство: горенки, клети, красный угол с иконами, печь-кормилица, полати, лавки, сенцы, крыльцо и т.д. Встречается яркое и красочное описание национального костюма как женского, так и мужского: повойники и кокошники у женщин, у мужчин — лапти, зипуны, портянки. Персонажи русского фольклора сеют пшеницу и растят лен, жнут жито и косят сено, кушают кашу, заедая её пирогами и блинами, запивая пивом, медом, квасом и вином зеленым.

Всеми этими бытовыми подробностями в народном творчестве дополняется и создается единый образ русского народа и Земли Русской, на которой он живет и растит своих детей.